【报网融合】44年、4.6万册、968种报纸!乡村教师睡广场扛水泥,只为给村民办个免费图书馆

近日,2025年第二次“中国好人榜”发布,山西省永济市卿头镇张坊村村民杜德建荣登“助人为乐”榜单。杜德建是一位退休乡村教师,上世纪八十年代初,他将婚房改造成家庭图书馆,自费买书订报,请乡亲们免费阅读,历经44年,馆藏图书达4.6万册,推动乡风文明。让我们来听听他的故事。

“你个憨憨娃,不会过光景”

1961年,杜德建出生在运城市永济市卿头镇,上面有4个姐姐,下面有1个弟弟,父亲是老党员,母亲生病需长期吃药打针,家庭并不富裕。

杜德建高中毕业后,没能考上大学。那个年代,高中生就是文化人。1981年,他进入村小学做民办教师,每月工资29.5元。从小爱看书报的杜德建,开始拿着不多的工资订阅报纸,丰富自己的精神世界。

杜德建整理图书 / 图片来源:受访者提供

1981年,农村打破集体所有制,实行包产到户。农民一个个摩拳擦掌,都想把自家的地种好。但很多农民对化肥农药一知半解,施错肥用错药的事常有发生,对收成造成很大影响。

杜德建看在眼里、急在心上,想到自己订的报纸上有教人种田种菜、病虫防治等内容,他回家就用砖头和木板搭成架子,把这些旧报纸找出来分类整理好放上去,这便是家庭图书馆的雏形。

那个时候,杜德建就是个义务“农科员”,白天上课,课余时间拿着报纸走到田间地头,指导村民科学种田,晚上邀请村民来家里看报,同时义务为他们答疑解惑。

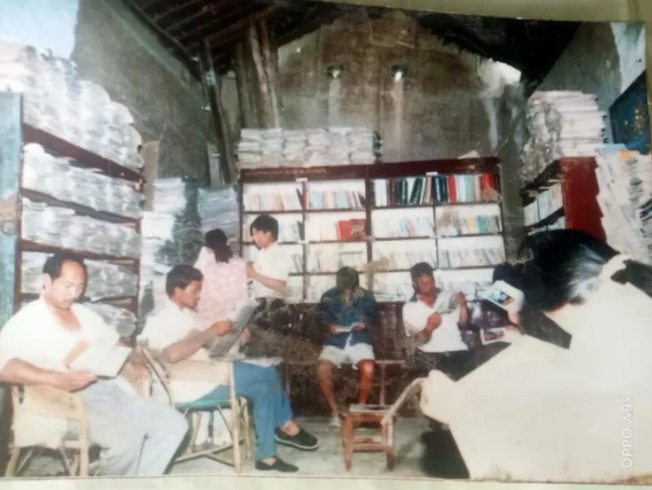

村民在家庭图书馆学习交流 / 图片来源:受访者提供

1982年,杜德建和爱人刘聪玲结了婚。虽然有了自己的小家庭要经营,可他依旧保持着订报的习惯,数量甚至比以前更多。全国各地的农民报、科技报、青年报、法制报,他全都订了,还有《人民日报》等国字号报刊,每年光订报就要花掉2000多元。不仅如此,他还把自己的婚房腾出来当图书馆。

自己的工资搭进去不说,杜德建还把爱人种庄稼的收入也投进去了。但这远远不够,一到年底续费时,他就到处借钱。那时谁家都不宽裕,能借的实在有限,他就去基金会贷款。为了攒钱订报,杜德建想了两个挣钱的法子——冬卖“花花笑”,夏卖冰棍。

“花花笑”是当地流行的一种简易烟花,把磨好的木炭粉加硫磺等用老纸卷起来糊好,点燃之后甩起来可以当烟花玩。杜德建每年10月开始做“花花笑”,白天要上班,只能晚上做。那时冬天没有暖气,因为有硫磺等易燃易爆物品,他也不敢生火取暖,全靠硬扛。磨炭粉灰尘很大,每次做完,不仅房子弄得黑乎乎的,他鼻孔里都是黑泥。到过年前这三个月时间,能有四五百元收入,代价就是他的手脚、耳朵上都是冻疮,又痒又疼,特别难受。

一到暑假,杜德建就背个小木箱去县里卖冰棍。他家离县城有50多里地,每天天没亮就出发,天黑才回家。这样忙活一个暑假,也能挣四五百元。

杜德建把赚的钱全部用来订报,也不管家里开支够不够。有人说风凉话:“你一个高中生还想干什么大事业?没有你这破图书馆,人家照样种田!”母亲也摇头叹息:“你个憨憨娃,不会过光景!”杜德建不听这些,依然我行我素,忙得不亦乐乎。

“我是嫁给你,不是嫁给书报”

1984年,因为工作出色,杜德建当选为王村小学的校长,工作更忙了。同年,儿子杜晓波出生,家里的开支也更大了,可杜德建还是把除了工作之外的所有时间和精力都投入到家庭图书馆上。1991年,女儿杜晓晓出生,这个两个孩子的父亲依旧满心满眼只有他的书报。

杜德建(中)给村民讲解农业科技知识 / 图片来源:受访者提供

因为杜德建订的书报特别多,邮递员也知道他的实际情况,总会在截止日期最后一天来收款。有一年,又到了缴费时间,杜德建手里没钱,发现家中的柜子里有2000元,以为是爱人卖农作物的钱,想也没想就拿给了邮递员。

他不知道,这是刘聪玲借来给身患癌症的父亲看病用的。发现钱不见后,刘聪玲和杜德建大吵了一架,哭着骂他:“那是我爸的救命钱!我是嫁给你,不是嫁给书报!”

杜德建很内疚,觉得对不住爱人和老丈人,只好默默低着头,由着爱人发泄情绪。刘聪玲知道老公是个“书痴”,什么事都指望不上他,也只有气急了才哭着说他一通,平时自己能搞定的事,绝不给他添麻烦。

1993年,刘聪玲得了尿结石,一个人到运城住院做手术。直到她因为头晕不小心撞到柜子,头破血流,护士把电话打到学校,杜德建才知道爱人在医院做手术。他赶到医院,邻床的老太太看不过眼,直接说他:“哟,还以为这个女同志是个寡妇呢,原来有男人啊?!”

刘聪玲噙着委屈的泪水,赌气扭过头不理他。想到这么多年,爱人任劳任怨为自己生儿育女、家里家外操持,如今生病了,却一个人在医院做手术,再看看她头上的伤,杜德建心酸不已,第一次当着众人的面落下泪来。

让杜德建愧疚的,还有父亲的离世。作为一名老党员、老村支书,杜德建的父亲很支持儿子办家庭图书馆,并以此为荣。有一次,老人帮忙整理书架,从凳子上摔下来,摔断了腿。老年人最怕摔,虽然有4个姐姐悉心照顾,可三个月后,父亲还是不行了。临走前,他拉着儿子的手叮嘱:“德建,你办这个图书馆,一定要注意安全。以后翻修了图书馆,记得到我坟前烧点纸告诉我,我就欣慰了。”如果办不好图书馆,就愧对父亲的在天之灵,杜德建对图书馆的事更加投入。

1996年,杜德建翻新了图书馆,让心爱的书报住上新房。可他自己住的还是破屋烂舍,一件背心穿11年,一套衣服过5个春节。杜德建坦言,这些年他把所有的钱都买了书报,没给妻儿买过新衣,没给父母买过营养品,最对不住的就是家人。

“长大后,我就成了你”

杜德建把精力都花在工作和图书馆上,很少关心两个孩子,导致孩子跟他不亲,小时候都不愿意叫爸爸,长大懂事了,才肯叫爸。

因为家里的钱都买了书报,孩子的穿着很破旧。1996年夏,中央电视台来家里拍摄采访,儿子杜晓波准备去上学,凉鞋带子突然断了,刘聪玲立马从报废的凉鞋上剪下一段,熟练地用烧红的火钳融合塑料,粘在断裂处。看着那双补了各种颜色的凉鞋,记者来了个特写,对杜德建说:“你是个好人,却不是个好儿子、好丈夫、好父亲。”

爱美是女孩的天性,很少穿新衣的杜晓晓总渴望有一件新衣服。每次杜德建去全国各地买书时,女儿都会叮嘱他:“爸,给我买件新衣服好不?”杜德建每次都答应,可每次都食了言。

出去买书不是轻松活。因为经费有限,杜德建总是自带干粮,冬宿候车室,夏睡街道旁,饿了吃干粮,渴了喝凉水。有一年暑假,杜德建去石家庄买书,晚上把书塞进包里当枕头,睡在车站广场。不料等他一觉醒来,发现包被小偷偷走了,气得他对着苍茫的夜空大骂:“你个没良心的贼,偷我的包就算了,偷我的书干嘛?”

书丢了,杜德建不死心,到附近一个工地软磨硬泡谋了个扛水泥、拉灰的零工,顶着39℃的高温干了11天,终于用血汗钱把书买了回来。

孩子们在家庭图书馆里学习 / 图片来源:受访者提供

家有图书馆,不但方便了乡亲们,两个孩子也在耳濡目染下爱上了阅读,成绩很不错。杜晓波留学乌克兰回国后,拒绝大公司的高薪聘请,回到家乡,在运城幼儿师范高等专科学校教书,继承父亲的衣钵当了老师。看到父亲买的便宜书架摇摇晃晃,他定制了全套书架,让图书馆旧貌换新颜。

“爱读书就是好家风。”这是杜德建常挂在嘴边的一句话。他们家的家训是:德孝立家,勤俭持家,和气养家,书香传家。

在父亲的感染下,每逢寒暑假,儿子儿媳会借助家庭图书馆,和大学生一起开展“图书漂流活动”,并在自己住的小区打造了一个书馆,供小区居民免费借阅,“长大后,我就成了你”照进现实。女儿杜晓晓浙江财经职业学院毕业,在上海做房地产,每次和杜德建打电话都会问:“爸,你想要什么书?我帮你寄回来,你就不用到处跑找书了。”

有了家人的支持,已经退休的杜德建更加醉心于他的家庭图书馆。如今,家庭图书馆已经办了44年了,收纳各类报纸968种、杂志326种,书籍4.6万册,涵盖了党史、文学、科学、教育、农用技术等各个方面,常年免费向群众开放。

44年间,杜德建自费办科技兴农小报,免费送给农户,传播科学知识;他开讲座、办培训、编诗歌,为农民排忧解难,科技兴农;还给来自全国各地24个省市的农民回复来信1000多封……

真心付出也有回报。有一年,杜德建要忙学校和图书馆的事,刘聪玲一个人忙不过来,地里已经上冻了,他家的棉花还没采完。村里几个年轻人知道后,主动帮忙把棉花采了回来。一到果子成熟的季节,村里的果农就会摘最大最好的果子送过来。

杜德建一家人喜看“全国最美家庭”奖牌 / 图片来源:受访者提供

杜德建的无私奉献,全社会看得见。这些年,他的家庭先后获得全国最美家庭、三晋最美家庭、山西省文明家庭、全国文明家庭等荣誉称号;杜德建本人也被授予中国乡村阅读榜样、知识工程先进个人、山西省十大藏书家、山西省优秀共产党员、中国好人等荣誉称号。

从村里的藏书家庭到全国文明家庭;从普通民办教师到中国好人,杜德建用44年的坚守与付出,诠释了文明家庭的深刻内涵,用书香和知识滋养了一家人,更滋养了千家万户。

供稿:紫藤萝

排版:黄 敏

初审:黄 敏

复审:袁 野

终审:闫俊峰