【报网融合】“东北虎”团长双枪战日寇,28岁壮烈殉国!后代千里寻墓,只为带他回家

刘志艳是辽宁省葫芦岛市建昌县新区小学的老师,家里一直有个心愿,传到她这里,已经是第三代了。1944年,国民党49军105师313团团长甘茂宗,在参加龙衢战役与侵华日军血战时献出了宝贵的生命。甘茂宗是刘志艳的姥爷。数十年来,刘志艳的姥姥、母亲、小姨一直希望能够前往甘茂宗的墓地进行祭祀,并抓一把泥土带回老家。为此,刘志艳多次南下,千里迢迢来到常山、江山等地,寻访甘茂宗浴血奋战的悲壮故事和他的安息之地。

弃笔从戎

1916年6月12日,甘茂宗出生在辽宁省葫芦岛市建昌县药王庙乡上店村。甘家是当地的大户,家里开有学馆,聘请远近闻名的文武教师,带家族里的孩子们学文习武。甘茂宗自幼才思敏捷、聪慧过人,加上勤奋好学,可谓文武双全、出类拔萃。

14岁那年,甘茂宗奉父亲之命,与比自己年长5岁的赵青杰结婚。1937年,他以优异的成绩考入北平大学。离家报到那天,甘茂宗把刚满周岁的女儿甘秀琴抱在怀里亲了又亲。那时,赵青杰又有了身孕,她对甘茂宗说:“你给肚子里的孩子取个名字吧。”甘茂宗想了一下说:“叫甘秀文,不管是男孩还是女孩。”这一走,甘茂宗再也没有回来。

甘茂宗 / 图片来源:受访者提供

甘茂宗刚进入北平大学,“七七事变”爆发,平津陷落,他跟随学校迁往湖南长沙。眼看大好河山沦于敌手,甘茂宗心如刀割,决定弃笔从戎,于1938年考入“黄埔军校”。入校不久,战争形势恶化,学校西迁成都。在其后两年多的时间里,甘茂宗接受了系统的军事训练,成长为一名职业军官。

1940年7月,甘茂宗毕业后被分配到国民党49军105师任见习连长。六个月见习期满,担任连长。由于深孚众望,很快被擢升为营长。

1942年初,才华出众的甘茂宗脱颖而出,被提拔为313团团长。这年春夏之交,甘茂宗给家里写了一封信:大战在即,军务繁忙,等驱逐日寇,即刻返乡侍奉一家老小。没想到,从此山河相隔,音信杳无。

千里寻亲

1947年3月的一天,辽宁省葫芦岛市建昌县药王庙乡上店村来了3位风尘仆仆的国民党军人,打听甘茂宗的家。得到消息的赵青杰心跳得飞快,当他们把一张阵亡通知书和一笔抚恤金递到她手中时,她脸色苍白,瘫倒在地。

通知书上显示,甘茂宗战死在1944年6月14日,年仅28岁。送信的军人和甘茂宗不是同一部队,不知道甘茂宗是怎么牺牲的,只知道他葬在浙江省江山县(现为江山市)。

甘茂宗一个人睡在近2000公里之外的异乡,赵青杰无比心疼,想带着两个女儿去上坟烧纸,然后抓一把土带回来。然而,日军入侵,甘家受到洗劫,连路费都凑不齐,加上女儿年幼,南下祭灵的念头只好暂时打消。

这一耽搁,就是几十年。漫长的岁月中,甘茂宗的两个女儿甘秀琴、甘秀文先后成家,甘秀琴生下女儿刘志艳。赵青杰年事已高,甘秀琴和甘秀文身体也每况愈下,南下寻找甘茂宗墓地的心愿,只好由刘志艳来完成了。

1983年夏天,高中毕业的刘志艳第一次来到浙江省江山市寻找姥爷的墓地,却因信息闭塞、人地两生无功而返。1996年,85岁的赵青杰走到生命尽头。离世前,她紧紧抓住刘志艳的手说:“找到你姥爷的坟墓,抓一把土,带他回家。”2014年,甘秀文也去世了。

甘茂宗的警卫员张有水(左) / 图片来源:受访者提供

随着长辈一个个故去,刘志艳觉得收集整理姥爷的生平变得越来越紧迫。2015年9月,她在网上搜索到一篇题为《老兵张有水:浴血奋战保“江山”》的新闻报道,发表在《今日常山》上,文中提到,一位叫张有水的抗战老兵,曾经是国民党49军105师313团的战士,还当过团长甘茂宗的警卫员。

刘志艳激动不已,第二天就踏上了南下的列车。在当地媒体的帮助下,她在浙江省常山县招贤镇箬溪村找到了已经91岁的张有水。老人眼不花耳不聋,如数家珍地说起他与甘茂宗一起打鬼子的故事。

血战仙霞岭

“要打仗了,子弹不长眼,你怕不怕?”在第49军105师313团团部,甘茂宗问张有水。“不怕!”张有水当时18岁,半个月前刚刚参军。

105师先后参加了南昌会战和上高会战,1942年年初,奉命驻防衢州,313团在四面环山的箬溪村休养。张有水是箬溪村人,对部队很好奇。一天,一位仪表堂堂的军官从张有水面前走过,村民告诉他:“他是团长,姓甘。”别的军官挎一支手枪,而甘茂宗腰里别两支手枪。张有水后来才知道,甘茂宗智勇双全,喜欢使双枪,深受部下爱戴,大家称他为“东北虎”。

那天,张有水走进团部对甘茂宗说:“甘团长,我要当兵。”甘茂宗笑着说:“好吧,给我当警卫员吧。”张有水入伍不到一星期,313团接到命令,拔营江山廿八都。

浙赣战役全面爆发,侵华日军13军第22、32师团攻占江山。江山沦陷后,一部分日军沿浙赣铁路继续西进;一部分沿江浦公路南下,攻击向福建转移的49军。105师接到命令,在保安街、仙霞岭一带构筑两线阵地,阻止敌人南进。仙霞关位于江山以南百里,是“入闽咽喉”,自古为兵家必争之地。105师在保安街、仙霞岭一带构筑了3道防线,313团守在第1道防线保安街。

仙霞关 / 图片来源:受访者提供

7月31日,战斗拉开帷幕,敌机密集的炸弹雨点似地落在我方阵地上,爆炸声响成一片。接着,3000余名日本兵发起了进攻。313团依托防御工事给予还击,日军伤亡300余人,初战告捷。

最激烈的战斗发生在8月7日。早上6时许,日军出动6架飞机轮番轰炸,并动用大量毒瓦斯弹,战斗进入白热化状态。这一天,我军牺牲人数众多,仙霞关关帝庙、天雨庵被毁,敌军伤亡数百人。甘茂宗给了张有水一把刺刀和两颗手榴弹,张有水明白,刺刀是用来和日本兵近身搏杀的,两颗手榴弹,一颗给敌人,另一颗给自己。

落马桥 / 图片来源:受访者提供

离仙霞关百米远的地方是一条小溪,溪上有座3块石板铺就的小桥。正是在这里,战斗迎来了转折点。当时,指挥战斗的日军联队长龟田大佐骑马立在桥头,持望远镜眺望仙霞岭。突然,一枚炮弹不偏不倚正好击中他的头部,龟田被炸死在桥上。甘茂宗与官兵们趁势冲杀,日寇纷纷溃逃。从此,这座小桥被命名为“落马桥”。

这场血战,守关的中国军队依靠仙霞关有利地形,以伤亡500多人的代价,歼灭日军1000多人,日军没能越过仙霞岭,廿八都及闽北浦城一带免遭蹂躏。

壮烈牺牲

2016年,刘志艳的母亲甘秀琴也去世了,她的遗言跟赵青杰去世时如出一辙:“找到姥爷的坟墓,抓一把土,带他回家。”这年10月,刘志艳再次南下,根据张有水老人提供的线索,来到江山市四都镇前岭村,找到了村民郑双根。当年郑双根才15岁,家里靠种田为生,省吃俭用盖起一座四合院。血战仙霞岭之后,313团驻扎在四都镇前岭村,郑双根的父母主动要求甘茂宗把团部设在自己家里。

郑双根 / 图片来源:受访者提供

1944年5月,日军13军以第70师团主力2万余人,并配备空军一部,从金华向西沿铁路进犯衢州,龙衢战役打响,甘茂宗奉命率313团火速赶赴前线。6月14日,日军兵分三路向衢州发起进攻,驻扎在南线的313团与日军进行交火。

一个叫猫头山的阵地战事吃紧,甘茂宗带领一个连的兵力前往增援,张有水紧随其后。面对日军的地面进攻,甘茂宗拨出双枪,示意大家镇定,伸出头去观察敌情。一声枪响,一颗子弹击中甘茂宗的头部,他倒在身后的张有水身上,壮烈牺牲。

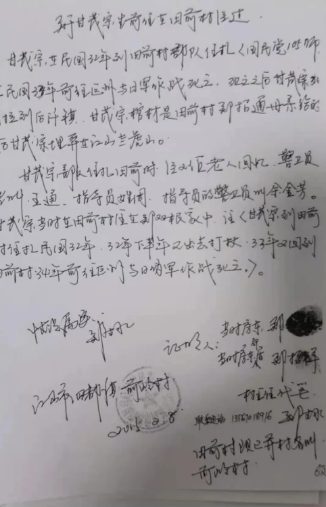

郑双根等人写的证明材料 / 图片来源:受访者提供

甘茂宗的遗体从衢州送回驻地,得知消息的前岭村村民纷纷前来送行,哭喊声响成一片。当时,甘茂宗和其他65位阵亡官兵的遗骸一起,葬在江山城区的老虎山下,还建有阵亡将士纪念塔。

老虎山 / 图片来源:受访者提供

得到这一信息,刘志艳立即赶到老虎山,可惜阵亡将士纪念塔已不复存在。那天,她一直徘徊在老虎山下,迟迟不愿离去。临走前,刘志艳取下脖子上的围巾,双膝跪下,抓了几把老虎山的土仔细包裹起来,带回老家,也算完成了一家三代人的心愿。

供稿:马朝虎

排版:黄 敏

初审:黄 敏

复审:袁 野

终审:闫俊峰